2025/08/19 10:00

久しぶりに司馬遼太郎の言葉に触れている。

「昭和という国家」という文章の言葉を読む、ではなくラジオの朗読番組で聴いている。

昨今、特に老化が進んだ眼で読むことに対して気が向かないというよりもっと、

気持ちが失せてしまっているから読むことを諦めて聴いている。

それを朗読しているのは好きな俳優松重豊さんだからということも相まって、

これまた便利になった、聞き逃しても一週間は聴くことが出来るから、時間があるときに、

これまで何度も読んだこの文章を新鮮な心持ちで聴いている。

読むことと違って聴くことは脳のどこか違うところで解釈しようとしているらしく、

違った理解が出来て面白いし、松重さんの心地好い語りとともに、興味深く聴いている。

少し気温が落ち着いたら、いつもの公園のベンチで、太陽の光の下で改めて読みたい、

この夏は一度もあそこで本を読まずに終わったから、これを機に読みたいと思っているし、

これがきっかけとなってまた読書欲が生まれてきそうなことがうれしい。

先週のお盆、国民大移動的な期間を終えてもまだ酷い暑さが続き、

残暑という言葉が全く当てはまらないままに8月の後半が始まっている。

毎年毎年8月になると気が滅入る時節に入るけれど、16日の送り盆を過ぎるとようやく、

気持ちが上向いてくるはずだからきっと本を読む、特に今は司馬遼太郎著「昭和という国家」を

聴くではなく、読みたいと思う日が早々に来るに違いないと信じている。

蝉の種類も変わって、そもそも今年は鳴き声すら少ないような気がするけれど、

季節は移ろうはずだから、あのベンチで本を読みながら、それを感じたいと思っている。

とにもかくにも、あと半分で8月が終わる。

8月は、6日、9日、12日、15日と祈念する日が多いから気持ちが上向かない、

というよりも、浮かれていてはいけないように感じているし、

そう自分自身に命じているのかもしれないけれど、とにかくそういう時期で、

13日の迎え盆から16日の送り盆の間は別の何かの祈り、

この日本という国を作った先人たちの魂がそこかしこにいてくれる、

そう感じているから、喪に服すわけではないけれど、どこか心の中で鎮めている、

ような気もしながら、あ、これが鎮魂か、と考えながら寺の境内を歩き、

今さらながらで遅すぎでしょ、自分と戒めながら、ようやく、8月後半に入った。

最近特に愛聴しているラジオ放送が始まって100年、太平洋戦争が終わって80年、

航空機史上最悪の人為的ミスから起きた事故から40年と数えてみても、

その流れた年月の重みというか、長かったり短かったり感じる長さが積み重なり、

刻まれてきた時間と人間の営みの事象がこの時期には特に感じられるように思う。

終戦や原爆投下の日を迎えると必ず被害の規模を数字で知らされ、

死傷者数という数値、何百人、何千人、何万人などと数字で示されることは当然、

なのだけれどそれぞれの人のそこにあった人生が瞬く間だったり、

長期に渡っていたりする時間で望んでいるはずなく失われた数であることは間違いなく、

毎年のように起きる豪雨災害でも同様であっても、その数を知ることによって、

人間はこうやって人生を終えてしまう、という事実はそこにあるからとても切ない。

まあでも、こういう風に考えるようになって50年近く、

子供時分の友人の死から数えると長いこと、こういう8月を迎えていることに

改めて気づかされながら8月の後半を迎えている。

最近は好きな映画も観ることも少なくなって、とにかくラジオを聴いている。

大好きな夏の甲子園にしたってラジオで観(!?)戦しているほどだし、

画面を観るということ自体を、その多すぎる情報量に脳ミソのどこかが疲れてくるから

受け入れることが出来ないし、避けているのかもしれないな、とも思っている。

観るべき映画やドキュメンタリーを観終わると色々なことを考えさせられると同時に、

脳が疲れてしまっていることに気付くからきっと、何も考えずに観られる

アクションやエンタメ系のモノを選んで観れば良いのだろうけれど、

残念ながらこの時期だからそれに関連するものが多く、観なければいけないと思うから、

観られる時間帯で観ることはあるけれど、やっぱり疲弊している自分にも気付く。

現代社会でも、未だに終わりの見えない戦争、扮装、侵略、内戦が数多く、

国同士や国内でも駆け引きや分断や内紛ばかりで辟易するし気持ちが疲弊している。

だから、自身の体重は日に日に減っていくけれど、心身は重くなってくるし、

とにかく溢れる情報量に溺れて、その重さで沈みそうになっているようにも感じる。

だから必要最低限の摂取カロリーで軽く、燃費よく

身体は健康で、

そう信じているから、この8月の後半「戦」を乗り切っていこうと思っている。

この一年近く、行かなければいけないから行っている故郷の山や川を見たり、

すれ違う人の少なさ、そもそも肩がぶつかることなど全くない町を歩くと、

どこか安心している自分、もちろん寝不足でしんどいけれど、そんな自分がいたりする。

あの懐かしくもほろ苦い地元の駅を降りてから用事を済ませてとんぼ返りで帰り、

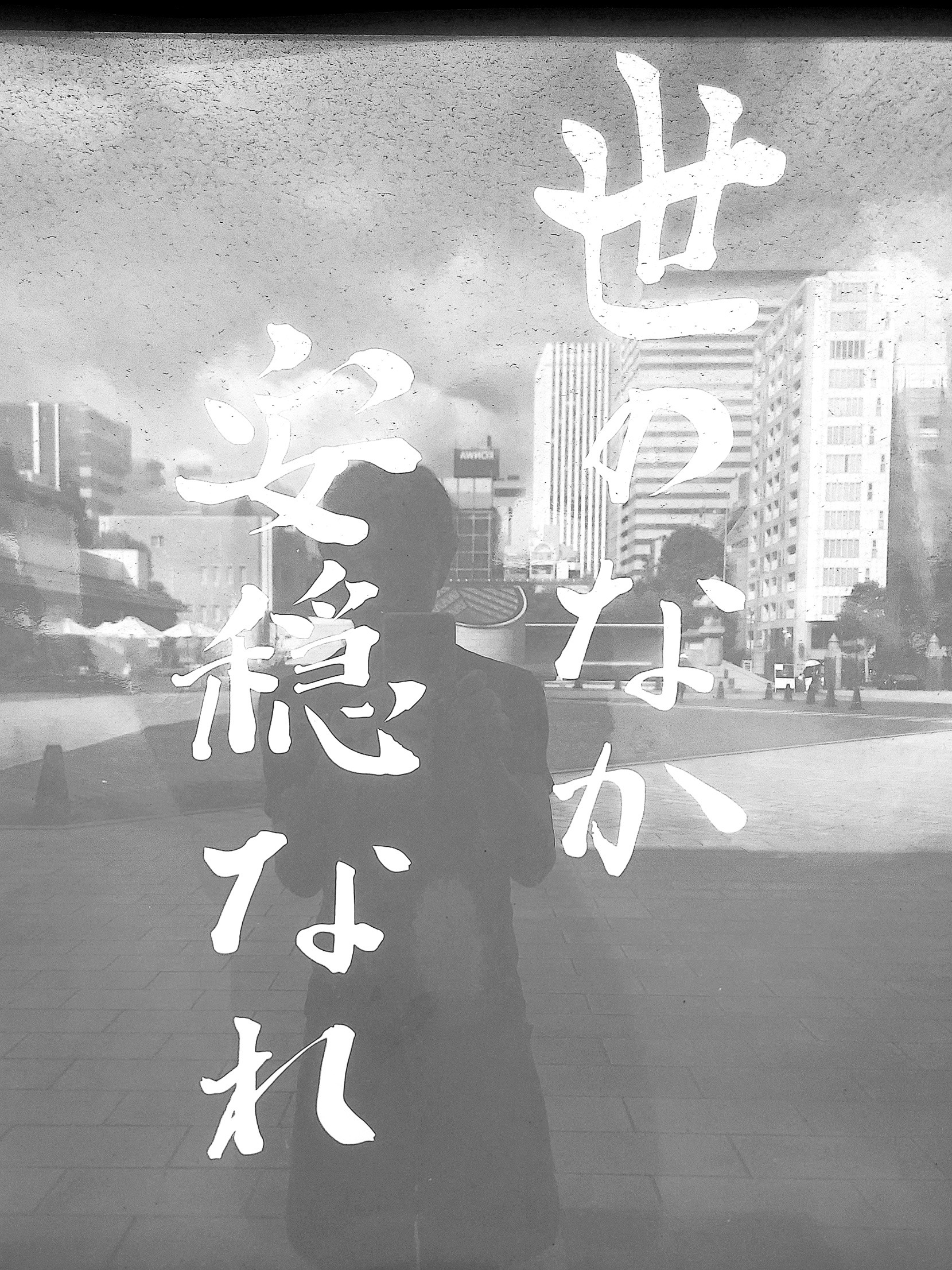

東京駅に降りた時の桁外れのギャップに空気の壁のような圧を感じるし、

かなりの負荷がかかるように思うけれど、有楽町駅を出て銀座口から早足になって、

すっかり馴染んでいる自分に気付くとこれまた面白く、あっという間に、

町のあらゆる情報を集めはじめている自分がいることに驚かされる。

そんな日々のなかで、一日の終わりに楽しみにしているラジオ番組がある。

夜11時から翌朝5時までの枠で30年以上続く長寿番組「ラジオ深夜便」

その語りはいたって静かで、時にはこちらに語りかけているような、

余計な音が一切ないその番組を聴きながら閉店後の酒場の片付けや掃除をして、

疲れた身体に心地好く、緊急以外の報道はあえてなく、

翌朝の日の出の時刻と天気予報だけを静かに伝える時刻には、

あー、あしたもまた新しい一日が始められる、と心強く思えるからうれしいし

ありがたいし、安心しながら一日を終えるための儀式のように仕事を終えることが出来る。

先日、長らくお世話になっている男性が酒場のカウンターで静かに語っていた。

人間はまばたきを20000回以上しているけれど、脳の情報処理は35000回以上、だと。

この回数が暮らす場所や状況によって変化するから、都市部にいれば当然大量だし、

静かな町に暮らせば、それに比べて少なくなる、だから都会暮らしは疲れる、

けれど、その情報量の多さは都市部にいるから得られるものだと。

とても腑に落ちた。

だから、歩く速度の50倍の速さで新幹線で急速に運ばれたら疲れるし、

たった1時間半で、その情報量の格差が起きるから疲れるんだなー、と。

だから、自分なりの解決策の糸口が見つかった、ような気がして楽になった。

だからきっと、これからまだ当分の間はラジオ生活になるし、それが良いと思う。

80年前の玉音放送は、それが唯一の情報だったわけだし、戦時中にはラジオの情報で、

日本国民の思想を支配する情報発信をするように指示されて放送していた。

そのラジオの先の放送局内の人々はどの時代も大変なご苦労をされていることは間違いなく、

だからこれからも、ありがたく感謝しながら、聴き続けていきたい。

令和七年 八月の蝉を聴きながら

栗岩稔